大正4年式戸籍について

詳しく解説!

大正4年式戸籍とは

大正4年式戸籍(大正4年式戸籍簿)は、1915年(大正4年)に施行された戸籍制度に基づく、戸籍簿の形式や管理方法を指します。この戸籍制度は、日本における戸籍法の重要な改正の一つであり、家族制度を中心にした管理方法が確立されました。大正4年式戸籍は、現在の戸籍制度とは異なる点が多く、当時の社会構造や家族制度が反映されています。

大正4年式戸籍の背景と特徴

- 明治時代から大正時代への移行 日本の戸籍制度は、明治時代(1871年)に導入された戸籍法から始まりましたが、大正4年式戸籍は、その改訂版として1915年に施行されたものです。この時期、戸籍法の改正が行われ、家族を単位にして、戸主(家長)を中心とした制度がさらに強化されました。

- 家族単位の管理 大正4年式戸籍では、家族単位で管理されることが特徴でした。戸籍簿には、家族全員の名前が記載され、家族の長である戸主(家の主)が中心となり、他の家族メンバーが記録される形式です。戸主は家計や家の法律的な代表者として重要な役割を果たしていました。

- 戸籍簿の構成 大正4年式戸籍は、「家族」単位での管理を前提としており、戸主を中心に、配偶者や子ども、さらには養子や家族に関わる人物の情報も記録されていました。記載される情報には、以下が含まれていました:

- 戸主の氏名

- 戸主の父母や配偶者、子どもの名前

- 出生、婚姻、死亡などの履歴

- 家族の変更(養子縁組や分家など)

- 戸主制度 この戸籍法において、戸主制度が非常に重要な役割を果たしました。家族単位での管理が行われ、戸主が家計や法的な責任を負い、家族の名義を代表する存在でした。これは家族の構成や相続などに強い影響を与える制度でした。

- 戸籍簿の形式 大正4年式戸籍簿は、「戸籍簿」と呼ばれる帳簿形式で管理され、紙ベースで家族ごとの詳細な情報が記載されていました。この時期、戸籍簿は戸主ごとに管理され、家族の履歴が追跡可能でした。

- 法的効力 戸籍は、民事手続きにおいて重要な証拠として使われ、家族の法律的な関係(例えば、婚姻や親子関係)や相続権などを証明するために用いられました。戸籍に記載された内容は、法的効力を持ちました。

大正4年式戸籍の意義

- 家族制度の強化: 大正4年式戸籍は、日本の伝統的な家父長制や家族制度を強化し、家族単位での法的責任や権利を明確にしました。戸主制度は、この時期の社会構造や家族観を反映していました。

- 相続や戸籍の変動: 戸籍簿には家族の変動が記録され、養子縁組や分家、または婚姻や離婚など、家族内での法的な変動が反映されていました。

- 近代的な戸籍制度の礎: 大正4年式戸籍は、その後の戸籍法改正に大きな影響を与えました。明治時代の戸籍制度から、近代的な法的基盤を整えるための重要なステップとなりました。

大正4年式戸籍からの変遷

その後、日本の戸籍制度は変化を遂げ、1947年(昭和22年)に施行された新しい戸籍法では、家族単位から個人単位の戸籍へと移行します。これにより、戸主制度は廃止され、個々の市民が独立した戸籍を持つ形に改められました。また、戸籍の管理方法もデジタル化され、より効率的に運用されるようになっています。

まとめ

大正4年式戸籍は、家族制度と戸主制度を中心にした戸籍管理の方式であり、当時の日本社会における家族観や社会制度を反映したものでした。その後、昭和の戸籍法改正を経て、個人主義を尊重する現行の戸籍制度に変わっていきましたが、大正4年式戸籍は日本の近代的戸籍制度の形成に重要な役割を果たしました。

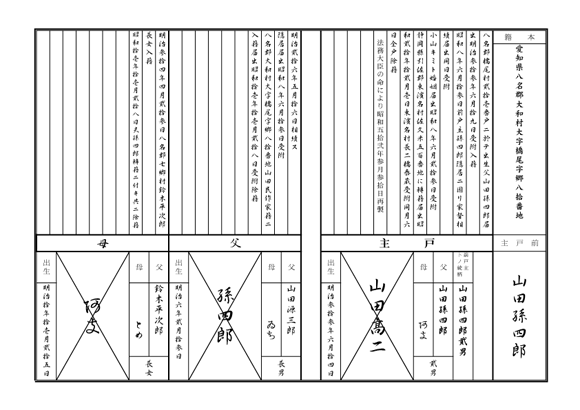

大正4年式戸籍の見本